「うちの子、公文で3教科やっているけど、国語は必要なのかしら?」

「うちの子、国語のテストの点数が低いから、公文も検討してるんだけど…」

と公文の国語を取り入れるべきかどうか検討しているママさん達は多いのではないのでしょうか?

なぜなら公文3教科の中で、一番評判が分かれるのが「国語」なのです。その理由は、他の算数・英語と比べて効果が出にくいことにあります。では、なぜ国語は成果が出にくいのでしょうか?実は、国語のテストの点数をあげるには、以下3つの要素をのばす必要があります。

ポイント①漢字や語彙力といった基礎知識の習得

ポイント②テストの問題の指示に素直に従う力(問題文を正しく読む力)

ポイント③本文の内容を深く理解する読解力

このうち、ポイント①に関しては、公文のドリル形式の学習で対策できます。しかし、②と③は公文だけでは伸ばしづらいのが実情です。

なぜなら、「設問の意図を読み取る」「文脈を理解する」「なぜその答えになるのか」を考えるには、文章の内容を解釈できる大人や先生からの解説や対話的な学習が必要だからです。ドリルで答えを書くだけでは、子どもは「なぜそうなるか」を理解しきれないケースが多いのです。

つまり、公文の国語は知識問題には効果的ですが、設問対応力や読解力の対策には向いていないというのが実際のところです。本日は教育業界に5年いた筆者が、公文の国語の評判や実態について、評判を交えながら解説してまいります。

公文の国語の「良い」ところと「悪い」ところ

まずは、公文の国語におけるメリットとデメリットを整理してみましょう。

◆良い点

✔プリント学習によって、漢字や語句の読み方などの語彙力が身につく

✔幅広い読み物と接することができる

◆悪い点

✔読解力を伸ばすのが難しい

✔プリント中心の学習スタイルのため、文章問題を先生にじっくり教えてもらうことができない

つまり、公文の国語は「語彙力を伸ばす学習」と割り切るなら、とても有効です。あるいはお子さんがもともと国語が得意で、さらに力をつけたいという場合には、ぴったりの教材と言えるでしょう。しかし一方で、国語が苦手なお子さんが読解力をつけたいと考えている場合、公文の形式だけでは十分なサポートが難しいかもしれません。では小学校低学年で国語に苦手意識を持っている子には、どうすれば良いのでしょうか?

次に、読解力を育てるための効果的な方法をご紹介します。

国語の読解力が全くなかった私が、「国語=得意科目」になった理由

まず、国語に関しては私の経験を話したいと思います。

たしか、小学2年か3年くらいだったと思います。当時、私は算数などの点数は100点を取っていましたが、国語だけは60点程度と低く、苦手意識を持っていました。(ちなみに小学校低学年のテストは誰でも100点満点が取れるようになっています。)

そんなある日、母が珍しく私のテストの答案用紙を見たのです。普段は点数しか見ない母でしたが、国語だけ点数が悪かったことが気になったようで、内容までチェックしてくれました。そのとき母は、「なんでこんなカンタンなことがわからないのかしら?」と思ったそうです。

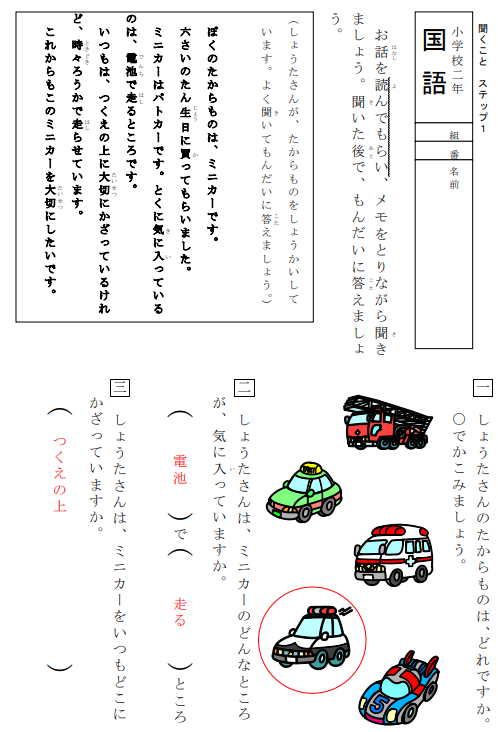

◆小学2年の国語の問題の例(大人ならすごくカンタン!)

それと同時に、母は「こんな問題なら私でも教えられる」と思ったようで、それから母が国語の問題集を買ってきてくれました。そこから、私と母の“親子レッスン”が始まったのです。

母「この文章はどういうことを言っているの?」

母「この文章を2つに分けてみて?」

母「この人の言葉づかいはどこがおかしいかな?」

このように、1日に数問ずつ、レッスンの時間を重ねていきました。その結果、わたしの国語の点数はみるみる上がり、小学校高学年には国語は得意科目になっていました。その後も国語の力は伸び続け、大学受験でも読解力を問われる現代文が得意科目となり、大きな武器になったのです。

こうした「なぜそうなるのか?」「この文章はどういう意味なのか?」を一緒に考えるような学習は、残念ながら公文のような自習スタイルでは難しいのが現実です。公文の先生もプリントの採点と進捗管理が中心で、「どうして間違えたのか?」「作者の気持ちをどう読み取るか?」といった深い理解を促す指導は行っていないのです。

公文の国語は語彙力をつけるもの!読解力はつきません!

公文の国語には、大きく分けて以下の4つのタイプの問題があります。

それぞれの特徴を見ていくと、「公文=読解力が伸びる」とは言いきれない理由が見えてきます。

①「文字」を書いたり読んだりする問題

ひらがなやカタカナ、漢字の読み書きなど、基本的な文字の習得を目的とした問題です。この分野は日々の反復練習が大切なので、公文のプリント学習と相性が良く、先取り学習にも適しています。

②「語彙力」をつける問題

語彙力を伸ばす問題では、熟語や接続詞、語句の意味理解などが中心です。こちらもプリント学習で効率よく覚えられるため、公文の学習スタイルに向いています。

③文型を理解する問題

主語と述語の区別、文の区切り方など、文の構造理解を問う問題です。このタイプの問題では、「テストの問題に素直に従う力」や「形式への慣れ」が求められます。このあたりから、プリント式の公文の弱点も見え始めます。

公文ですから当然、間違ったところを正解になるまでやるのですが、プリント学習では、「なぜ間違えたのか?」という部分を十分に理解しないまま進んでしまうことが少なくありません。国語が苦手な子どもには大人や教師がちゃんと教えてあげる必要があります。

また、この種類の問題は実は読解力とは関係がなく、「出題者の意図を見抜き、該当箇所を見つける技術」が必要になるだけなのです。

④読解力をつける問題

いよいよ「読解力」が必要な問題です。例えば、「筆者の気持ちを50文字でまとめてください」といった問題です。ところが、公文はドリル形式のため、子どもの間違えに対しても、先生が細かくケアをできません。その結果、なぜ間違えたのかを理解できず、国語に対する苦手意識が強まってしまう子もいます。実際に、「お母さん、公文の国語を辞めたいんだけど…」と訴える子も多いのです。

読解力を伸ばすには、本来は有名塾の国語講師が行うような体系的な指導や「解法の型」を学ぶことが有効です。とはいえ、小学生にそこまで専門的な学習をさせる必要はありません。おすすめは、親子で一緒に文章を読んでみることです。「これはどういう意味?」」「なんでこの人はこう言ったの?」といった対話を通じて、自然と読解力は育っていきます。

公文の国語のよくある3つの評判

それでは、実際の公文の国語の評判はどうなのでしょうか?よくある3つの評判をまとめてみました。

評判①「公文の国語の問題は、いろんな文章に触れるから子どもも楽しく学習できる」

この意見は、たしかにその通りです。公文の国語教材では物語や説明文、随筆などさまざまなジャンルの文章に触れられます。子どもによっては「この話、おもしろい!」と夢中になることもあり、学校の教科書だけでは出会えない文体や作家に触れるきっかけになります。幅広く接する機会があるのは良いことです。

評判②「公文に通わせているのに感想文や作文が全然書けるようにならない」

これはよくある悩みの声です。そもそも感想文や作文がかけないのは”創造力”やイメージする力がないためです。結論から言うと、、公文のプリント学習では、作文力や表現力は育ちにくいのが実情です。感想文や作文が苦手な子は、そもそも「イメージする力」や「言葉を自分で組み立てる力」が不足していることが多く、これはプリントをこなすだけではなかなか身につきません。

また、創造力や表現力は、日々の親子の会話の中でも育まれていきます。例えば、「今日はどんな日だった?」「学校の授業はどう?」と子どもに話させる時間を作るだけでも、表現力は少しずつ養われていきます。本を無理に読ませるよりも、まずは「話す力」を育てることが大切です。

評判③国語はすべての教科の基礎だから”公文”で習わせている!

この意見も、非常に納得感があります。実際、問題を読む力がないと数学の文章題や英語の長文読解など全教科に影響が出てしまいます。ただし、公文の学習で身につくのは「漢字やな語彙力などの力」がほとんどです。そのため、読解力や文章を読み解く力は、なかなか磨くことはできません。

ですから、公文の国語を選ぶ際は、「言葉や漢字の基礎力をしっかり身につけてほしい」と割り切って考えると良いでしょう。

小学校低学年の読解力は「親と一緒に問題を解く」のが近道!

小学校の低学年の文章問題は、大人から見れば「ものすごく優しい内容」です。ほとんどと言っていいほど、解けない大人はいないでしょう。しかし、子どもは違います。まだ文章の構造に慣れておらず、主語と述語も区別がつかない子も多く、正しく読み解くのは簡単ではありません。

ですから学校の教科書に載っている文章問題でも良いですし、何か市販のドリルを買ってきても良いでしょう。重要なのは、親と一緒に文章を読みながら問題を解いてみることです。

ちなみに、公文出版から国語の家庭用のドリルも販売されています。Amazonなどでも購入できるので、まずは一冊試してみてはいかがでしょうか。

国語が苦手な子に「本を読ませる」だけでは読解力はつかない!

「本をたくさん読めば読解力がつく」とよく言われますが、実はこれは逆のケースが多いのです。本を読むのが好きな子は、もともと国語が得意だったり、文章に対して苦手意識がない子であることがほとんどです。そのため、国語が苦手な子に無理に本を読ませても、興味がなければかえって「本=つまらない」と思ってしまう可能性もあります。もしどうしても本を読ませたいのでしたら、なるべく子どもの興味に合ったジャンルの本を探してみましょう。

例えば昆虫が好きなら「ファーブル昆虫記」。サッカー選手が好きなら、子ども向けのサッカー選手の自伝があります。文学作品ばかりが本ではないのです。まずは、子どもの興味に合わせた本を買い与えてみましょう。

「どうしても国語が苦手で、本も嫌い…」というお子さんには、スタディサプリを試してみるのもおすすめです。スタディサプリなら、全国トップクラスの教師による楽しい授業を動画で見ることができ、「国語=つまらない」という印象を大きく変えてくれる可能性があります。スタディサプリなら国語だけでなく、算数・理科・社会も学びたい放題で、月間わずか2,178円です。

スタディサプリがどんなものなのか知りたい方は、下記の公式ホームページをご覧ください。2週間の無料体験もあるので、まずは気軽に試してみるのも良いでしょう。

公文の国語を習わせるなら、親もサポートしてあげよう

公文の国語を全て否定するわけではありません。プリント方式の学習が合っていて子どもが飽きずに続けられれば確実に漢字や語彙の力はついていくでしょう。ただし、もし国語のテストの点数が思うように取れない場合は、教室まかせにするのではなく、ぜひ親御さんもサポートしてあげてください。

例えば、お子さんと一緒に文章題を解いてみると、「こんなカンタンなことでつまづいていたの!」と驚くようなことがあるかもしれません。その時は怒らずに丁寧に教えてあげてください。きっと私のように国語が好きになりますよ。

実際、私も幼いころに親が国語の文章題を教えてくれたおかげで、国語が「ずっと得意な教科」になっただけでなく、、大人になってからはプレゼンテーションが得意になり、今のキャリアにもつながっています。大人からみると小学校低学年の国語の問題は本当にカンタンなものばかりです。ぜひ、今日から試してみてくださいね!